通勤や取引先への訪問でビジネスコートを羽織るとき、コートのボタン留め方やビジネスでのマナーが本当に正しいか不安になることはありませんか。コートのボタンマナーやコートを脱ぐタイミングは、意外と誰も教えてくれないのに、失敗すると「常識がない」と見られやすいポイントです。

特に、就活コートマナーや面接でコートを脱ぐ順番、コートのボタンを何個留めるのが正解かといった細かな所作は、ビジネスの場での印象を大きく左右します。さらに、コートのビジネスカジュアルの違いや女性のコートマナー、冠婚葬祭に合うコートの色、ダッフルコートをビジネスで使っても良いのかなど、シーンごとのルールも押さえておきたいところです。

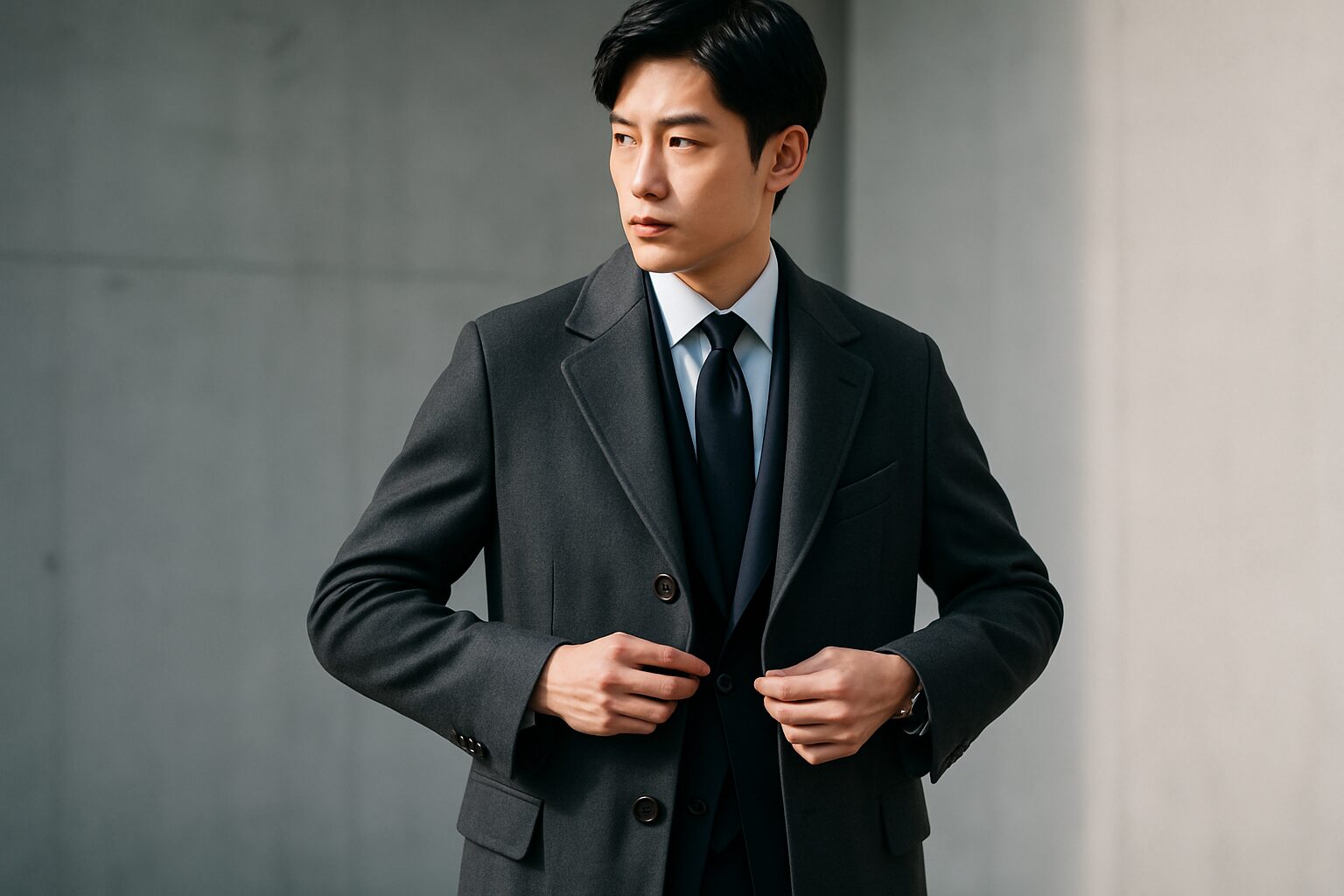

この記事では、テーラーとしてスーツとビジネスコートを長年見てきた経験をもとに、コートのボタン留め方とビジネスでの振る舞い方を、就活生から若手社会人、管理職層まで迷わず実践できるように整理しました。読後には、どのコートで何個ボタンを留めるか、どこでコートを脱ぐかを自信を持って判断できるはずです。

コートのボタンマナーを身につけることは、単なる細かい礼儀ではなく、ビジネスパーソンとしての信頼感そのものにつながります。あなたのコートの着こなしが一段と洗練されるよう、順番に丁寧に解説していきます。

- ビジネスコートの基本的なボタンマナーと留める数の目安

- 就活や面接でのコートの選び方と脱ぐタイミング

- ビジネスカジュアルや女性のコートマナー、冠婚葬祭での注意点

- ダッフルコートなどカジュアルコートをビジネスで使う際の判断基準

コートのボタン留め方とビジネス基本

- コートボタンマナーの基本

- コートボタン留める数の目安

- コートを脱ぐタイミングの目安

- 就活コートマナーと選び方

- 面接でコートを脱ぐ順番

まずは、どんなビジネスコートにも共通するボタンマナーの基本を押さえましょう。ここでは、一番下のボタンをどう扱うか、何個ボタンを留めるべきか、そして就活や面接を含めたシーン別の考え方を整理していきます。基礎が分かると、個別のコートデザインにも応用しやすくなります。

コートボタンマナーの基本

コートボタンマナーの基本

ビジネスコートのボタンマナーは、スーツのアンボタンマナーと共通する部分が多くあります。男性のビジネスコートの場合、基本は「一番下のボタンを留めない」ことです。ボタンの数が二つでも三つでも、下のボタンは飾りと考え、上から一つ、もしくは二つを留めるのがすっきりとしたシルエットにつながります。

一番下まできっちり留めてしまうと、裾の動きが制限され、生地が突っ張ってシワや型崩れの原因になります。特にチェスターコートやステンカラーコートで顕著で、歩いたときの揺れやポケットへの手の出し入れもぎこちなく見えてしまいます。ビジネスコートは、防寒と同時に「動きやすさ」と「見た目のバランス」を両立することが重要です。

また、屋外ではボタンを留めてフォーマル感を出し、屋内ではコート自体を脱ぐという大原則も押さえておきましょう。ボタンをどうするかは、あくまで「屋外で着ている間のマナー」であり、室内に入ったらコートを着たまま商談や会議に臨まないのがビジネスの基本です。

電車内も『屋内』に近い扱いと考え、席に座れる状況や余裕があればコート自体を脱ぐのが理想です。ただ、ラッシュ時など現実的に難しい状況では、少なくともボタンを外して前を開けておくと、周囲への配慮にもつながります。

立っているときと座っているときの違い

ボタンマナーは、立ち姿と座り姿で考え方が少し変わります。立っているときは、コートのボタンを適切に留めることで、縦のラインが強調され、身長をすらっと高く見せる効果があります。一方で、椅子に座るときには、コートそのものを脱ぐのがマナーなので、ジャケットと違って「座るときだけボタンを外す」という運用はしません。あくまで「座る=コートを脱ぐ合図」と覚えておくと、判断がシンプルになります。

どうしても社内が冷え込む、会議室の空調が合わないといった事情でコートを羽織りたいこともあると思います。その場合でも、来客のいない自席で一時的に肩から掛ける程度にとどめ、打ち合わせや来客対応の前には必ず脱いでおきましょう。長時間コートを着たままでいると、ビジネスシャツやジャケットの袖口にシワが入りやすく、見た目の清潔感も損なわれてしまいます。

ボタンマナーが印象に与える影響

コートボタンマナーは、一見すると細かなルールに思えるかもしれません。しかし、取引先のエントランスでボタンをきちんと留めて姿勢良く立っている人と、前を開けたままポケットに手を突っ込んでいる人とでは、第一印象が大きく変わります。「寒さ対策としてのコート」から一歩進んで、「ビジネススタイルの一部としてのコート」と意識できると、相手に伝わる信頼感は確実に変わります。

日本ではサービス業やオフィスワーク、営業職など、対面でのコミュニケーションを前提とした仕事に就く人が多く、装いは仕事の一部として見られやすいのが実情です。その意味で、日々の装いは仕事の一部といっても過言ではありません。

働き方全体の状況については、就業構造を網羅的に把握するための公的統計である(出典:総務省統計局「労働力調査」)も参考になりますが、現場での信頼感は、最終的にはあなたの所作や身だしなみの積み重ねで形づくられます。

ここでお伝えしているボタンマナーは、業界共通で通用する「一般的な目安」です。職場のドレスコードや業種によって、多少の違いが生じる場合もありますので、社内規程や上司のスタイルもさりげなく観察しながら、自分なりの最適解を微調整していくとよいでしょう。

コートボタンマナーの基本ポイント

- ビジネスコートは一番下のボタンを留めない

- 屋外ではボタンを留めてフォーマルな印象に

- 屋内・打ち合わせ中はそもそもコートを着ない

- 立つときはIラインを意識してボタンを整える

- 電車内や人混みでは周囲への配慮も忘れない

なお、ここで紹介している内容はあくまで一般的なビジネスマナーの指針です。特定の企業や団体、業界が独自に定めるドレスコードがある場合は、そちらを優先しつつ、最終的な判断は職場の上司や人事担当者などの専門家にご相談ください。

コートボタン留める数の目安

コートボタン留める数の目安

「コートのボタンを何個留めるのが正解か」という疑問は非常によく相談されます。これはコートの種類によって目安が変わりますが、ビジネスシーンでは次のように考えると失敗しにくくなります。ここを押さえておけば、朝の出発前に鏡の前で迷う時間もぐっと減ります。

代表的なコート別・ボタンの考え方

| コートの種類 | ビジネス時のボタン目安 | ポイント |

|---|---|---|

| チェスターコート | 上から1~2個留めて一番下は外す | スーツと同様のアンボタンマナー |

| ステンカラーコート | 上から順に留めるが一番下は外しても良い | 寒さやシーンに応じて調整 |

| トレンチコート | 前合わせは基本的にすべて留める | ベルトも前で結んで整える |

| Pコート | 中央列を中心にしっかり留める | ダブル前のフォーマル感を意識 |

スーツと同じく、コートのボタンは「留めるほどフォーマル度が上がる」と考えてください。寒さが厳しい日や、フォーマル度の高い訪問・会食ではボタンを多めに留め、移動中やカジュアル寄りのシーンでは上の一つだけを留めるなど、TPOに合わせて使い分けると自然です。

たとえば、チェスターコートで三つボタンの場合、「上二つを留めて一番下を外す」のが最もバランスの良いスタイルです。二つボタンであれば上を留めて下を外す、四つボタンであれば上から二~三個を留めるイメージで、常に「一番下は飾り」と考えておくと覚えやすくなります。

シングルとダブルでの違い

シングルのコートは、前合わせが一列で構成されるため、どのボタンを留めるかで印象が大きく変わります。一方、Pコートやダブルブレステッドのトレンチコートのように、ボタンが二列に並んでいるタイプは、中央のボタンを基準にして考えるとよいでしょう。中央列をしっかり留めることで、前身頃が綺麗に重なり、防寒性も高まります。

ダブルのコートで前を開けっぱなしにしてしまうと、必要以上にボリュームが出て、だらしない印象になりがちです。ビジネスで使うときは、歩く距離が短いときでも最低一か所はボタンを留めると決めておくと、印象のムラを防げます。

体型・着丈による調整のコツ

ボタンを留める数は、コートそのもののデザインだけでなく、あなたの体型やコートの着丈によっても微調整すると、さらに完成度が高まります。例えば、背が高く細身の方は、ボタンを多めに留めて縦のラインを強調すると、シャープでスタイリッシュに見えます。逆に、胸板が厚い方やお腹周りが気になる方は、上を一つだけ留めてVゾーンを作ると、視線が上に集まりやすくなり、全体のバランスが整います。

なお、ボタン数に関するルールはあくまで一般的な目安であり、デザインや体型によって最適なバランスは変わります。大切なのは、前を開けっぱなしにしないことと、コートを着たときのシルエットが美しく見えるかどうかです。鏡の前で、上だけ留めた場合・上二つを留めた場合など、いくつかのパターンを試してみて、自分の体型に合う留め方を一度確認しておくと安心です。

ボタンを留める数で迷ったら

- 迷ったときは「一番下を外して残りを留める」が基本

- ダブルのコートは中央列を基準に考える

- 重要な場面ではボタン多め、日常使いではやや少なめに

- 体型に合わせてVゾーンの深さを調整する

ここでご紹介したボタン数の目安も、あくまで「ビジネスで無難に見えるライン」をまとめたものです。デザイナーによっては意図的に変則的なボタン配置をしているコートもあるため、最終的には鏡での見え方を優先しつつ、場の格式を意識して判断してください。

コートを脱ぐタイミングの目安

コートを脱ぐタイミングの目安

ビジネスマナーの観点では、コートは屋外で着る防寒具です。私が一貫してお伝えしている原則は、「建物の入口に入る前にコートを脱ぐ」ということです。オフィスビルや取引先のエントランスに入る直前、もしくはビルの玄関ドアの手前で、歩きながら自然にボタンを外しておきましょう。

受付前やエレベーターホールでバタバタとコートのボタンを外し始めると、それだけで慌ただしく見えてしまいます。スマートなのは、外から建物に近づく途中でボタンを外し、ドアの前でスムーズに脱げる状態にしておく所作です。特に訪問先では、相手への敬意を示す意味でも、屋内でコートを着たまま挨拶しないよう意識したいところです。

シーン別・脱ぐタイミングの目安

コートを脱ぐタイミングは、「どこから屋内とみなすか」を基準に考えると整理しやすくなります。

- 自社オフィスへの出勤:ビルのエントランスに入る前にボタンを外し、エレベーター前または自席の島に入る手前で脱ぐ

- 取引先の訪問:ビルの外でボタンを外し、エントランスに入る直前か、入ってすぐの邪魔にならない場所で脱ぐ

- 商業施設やカフェでの打ち合わせ:店内入口の少し手前でボタンを外し、案内を待つ間に脱いでおく

このように、「人に会う前にすでにコートを脱いでいる状態」を意識すると、相手から見て非常にスマートに映ります。

よくある迷いどころと解決策

よくある質問として、「ビルの1階ロビーまではコートを着ていてもよいですか?」というものがあります。

厳密なルールがあるわけではありませんが、ビジネスの場では相手のオフィスフロアに向かうエレベーターに乗る前までには脱いでおくことをおすすめします。ロビーでコート姿の人が多い場合でも、あなたが一歩早くボタンを外し、きちんと畳んで持っていれば、好印象につながります。

また、雨の日や雪の日など、天候が悪い場合は、建物の外でコートや傘を整えるのが難しいこともあります。その場合は、ビルに入ってすぐの風除室や傘立ての周辺など、人の動線を妨げない場所で、手早くボタンを外してコートを脱ぎましょう。「長居しない」「まわりの邪魔にならない」という二点を守れば、多少タイミングがズレても大きなマナー違反にはなりません。

注意したいNG例

- 受付カウンター前で慌ててコートを脱ぎ始める

- 会議室にコートを着たまま入り、着席してから脱ぐ

- 商談中も寒さを理由にコートを着たままにする

- コートを椅子の背もたれに掛けてだらりと垂らしておく

いずれも、ビジネスマナーとしては避けたい所作です。

脱いだコートのきれいな扱い方

コートを脱ぐタイミングだけでなく、脱いだ後の扱い方も印象を左右します。基本は、コートの肩に手を添えて軽く振り、埃や雪を落としたうえで、裏地を外側にして二つ折りにし、左腕にかける方法です。これなら、社名ロゴの刺繍やブランドタグが外側から見えにくくなり、より落ち着いた印象になります。

会議室では、椅子の背もたれにぐるりと掛けるのではなく、椅子の背と座面の間に挟むようにかけるか、指定のハンガーやコート掛けがあればそちらを利用しましょう。床に直接置くのは避け、荷物置き台やサイドテーブルがある場合は、そこにきれいに畳んで置くと安心です。

コートを脱ぐタイミングに関してさらに詳しく知りたい場合は、ビジネスマナーとしての動き全体を整理したビジネスマナーコートを脱ぐタイミング解説記事もあわせて参考にしてみてください。状況別のシミュレーションをイメージしながら、自分の導線に当てはめてみると、より実践しやすくなるはずです。

就活コートマナーと選び方

就活コートマナーと選び方

就活コートマナーは、一般のビジネスよりもやや厳しめに考えるのが安全です。就活生の場合、基本の軸は「目立たない・清潔・マナー的に無難」の三点と覚えてください。

色は黒・濃紺・ダークグレーなどのダークトーン、形はステンカラーコートかチェスターコートが王道です。採用担当者はコートそのものを細かくチェックしているわけではありませんが、「違和感のない装いかどうか」は無意識のうちに評価しています。

ボタンの留め方は、屋外では一番下を外し、それ以外はきちんと留めるのが基本です。トレンチコートを選ぶ場合は、前ボタンを閉じ、ベルトを前で結んでおくと好印象です。ボタンを開けっぱなしで羽織る着方は、就活の場では避けたほうが良いでしょう。ラフな印象になり、「社会人としての感覚がまだ甘い」と受け取られてしまう可能性があります。

就活で避けたいコートのNG例

就活用コートを選ぶ際に避けたいのは、以下のようなタイプです。

- 明るいベージュや白など、汚れが目立ちやすい淡色コート

- 大きなブランドロゴや派手な装飾ボタンが付いたデザイン

- モッズコートやダウンジャケット、ライダースなど明らかなカジュアルコート

- フードにボリュームのあるファーが付いたもの

これらは単体としてはおしゃれなアイテムですが、「選考の場にふさわしいか」と問われると、どうしてもマイナス評価になりがちです。就活中は、「無難であること」も立派な戦略だと考えてください。

サイズ感と丈のバランス

就活コートのサイズ感は、スーツの上から着ることを前提に、肩でしっかりと支えられているかどうかを基準に見てください。肩が落ちていたり、袖が極端に長かったりすると、それだけで「借り物」のような印象になります。袖丈は、腕を下ろしたときに手の甲の付け根あたりまで隠れるくらいが目安です。

丈については、膝上〜膝ジャストくらいのミドル丈がもっとも無難です。短すぎるコートはカジュアルに見えやすく、長すぎるコートは重たい印象になりがちです。また、階段の上り下りが多い会場では、ロング丈のコートは動きにくさにもつながります。

会場でのスマートなコートの扱い方

就活コートマナーで重要なのが、説明会や面接会場でのコートの扱い方です。会場建物に入る前、ビルのエントランスや会社入口の手前でコートを脱ぎ、裏地を外側にして軽く二つ折りにし、腕にかけて持ちます。エレベーター内や受付前で脱ぐのは、どうしても「段取りが悪い」と見られがちです。

受付や待合スペースでは、案内された椅子に腰掛ける際、コートを自分の横の床に直接置くのではなく、膝の上に畳んで載せるか、椅子の背と座面の間に丁寧に挟むように置きます。荷物置き場が用意されている場合は、指示に従ってそこにまとめて置きましょう。小さなことですが、このあたりの配慮が「気配りのできる人」という印象につながります。

就活コート選びの基本

- 色は黒・濃紺・ダークグレーなど控えめなトーン

- 形はステンカラーコートかチェスターコート

- ボタンは一番下以外を留めるのが無難

- 屋内では必ずコートを脱いでから挨拶する

- サイズは「スーツの上から着てちょうど良い」を基準に選ぶ

就活全体の服装ルールやリクルートスーツとのバランスについては、女性向けの視点も含めて整理したリクルートスーツとビジネススーツの違い解説も参考になるはずです。学校や業界によって推奨スタイルが異なる場合もあるため、最終的な判断はキャリアセンターや業界に詳しい担当者などの専門家にご相談ください。

面接でコートを脱ぐ順番

面接でコートを脱ぐ順番

面接時のコートの脱ぎ方と順番は、細かいようでいて採用担当者の目にしっかり映ります。動きがスムーズな人ほど「準備が行き届いている」「仕事でも段取りよく動けそうだ」という印象を与えます。私が面接の所作としておすすめしている流れは、次のステップです。

面接会場に向かうまでの動き

まず、会社の建物が見えたら、エントランスに入る前にコートのボタンを外しておくことが重要です。ドアの前に来た時点では、すぐに脱げる状態にしておきましょう。エントランスに入る直前、もしくは入った直後の人目が少ないところでコートを脱ぎ、裏地を外側にして軽く畳み、左腕にかけます。

このとき、カバンは利き手と反対側の手に持っておくと、コートを脱ぐ動作がスムーズです。たとえば右利きの方なら、カバンを左手に持ち、右手でコートの前を開け、左手で受けるようにすると、無駄な動きが少なくなります。

受付から面接室までの流れ

受付では、コートを腕にかけたまま名前を告げます。待機用の椅子に案内された場合も、コートは膝の上に置くか腕にかけたままにし、イスの背もたれには掛けないほうがきれいです。面接室に入るときも、コートはあくまで「腕にかけている状態」をキープします。

エレベーターに乗る際も同様で、コートを床に置いたり、壁にもたれ掛けるように掛けたりするのは避けましょう。エレベーター内は意外と人に見られています。姿勢を正し、コートとカバンをコンパクトにまとめて持つことで、落ち着きのある印象を演出できます。

面接室に入ってから

ノック・入室・一礼のあいさつの流れの中で、コートを床や椅子に置いてからあいさつをしてしまう人もいますが、これは少し雑な印象になります。基本的には、入室してから椅子の横か指定された場所にコートをそっと置き、着席の指示を受けた後に座るのが理想的な流れです。

具体的なステップとしては、次の通りです。

- 「どうぞ」と入室を促されたら、コートを左腕にかけた状態でドアを開ける

- 入室後、ドアを静かに閉め、面接官のほうを向いて一礼する

- 「本日はよろしくお願いいたします」と挨拶をしてから、椅子の横か指示された場所にコートを置く

- 「お掛けください」と言われてから、背筋を伸ばして着席する

この順番を守ると、余計な動きが減り、面接官の目にも非常にスムーズに映ります。

面接時のNGなコート所作

- 面接室に入ってからコートのボタンを外し始める

- コートを椅子の背もたれに掛けてしまう

- コートを抱えたまま椅子に浅く腰掛けて面接を受ける

- 床にぐしゃっと置いたまま話を始めてしまう

オンライン面接時のコートマナー

近年はオンライン面接も増えていますが、その場合でも会場に向かう途中で企業担当者とすれ違う可能性を考えると、移動中のコートマナーは従来どおり意識しておいたほうが安心です。企業のオフィスやコワーキングスペースを借りてオンライン面接を行うときは、やはり入口でコートを脱ぎ、部屋に入る前に整えておきましょう。

自宅から参加する完全オンライン面接であっても、玄関先や宅配の受け取りなどで外に出る場面があります。そのときの所作も含めて、「誰に見られても恥ずかしくない身だしなみ」を意識しておくと、自然と本番の面接時にも良い緊張感を保てます。

面接現場では、こうした所作が合否を決める唯一の要因になることは少ないものの、「準備が行き届いているか」「段取りができる人か」という印象に直結します。

就活コートマナーは、ビジネスコートのボタンマナーを最も厳密に求められる場面だと意識しておきましょう。面接前に一度、自宅の玄関でコートの脱ぎ方から部屋のドアをノックするところまでリハーサルしておくと、本番でも落ち着いて動けるはずです。

コートのボタン留め方とビジネス実践

- コートのビジネスカジュアル違い

- 女性コートマナーと注意点

- コート冠婚葬祭色の選び方

- ダッフルコートビジネス可否

- コートのボタン留め方とビジネス総まとめ

ここからは、実際のビジネス現場でよく使われるコートの種類ごとに、ボタン留め方とマナーの実践的なポイントを解説します。ビジネスカジュアルスタイルや女性のコート選び、冠婚葬祭、そしてダッフルコートのようなカジュアル寄りのコートを仕事で使うときの判断基準まで、シーン別に整理していきましょう。

コートのビジネスカジュアル違い

コートのビジネスカジュアル違い

近年は、スーツだけでなくビジネスカジュアルのスタイルで働く職場も増えています。その結果、「ビジネスコートとカジュアルコートの境界線」が分かりにくくなっているのも事実です。ジャケットは脱いでもよくなったのに、コートはどこまで崩してよいのか……

私の基準では、ボタンのデザインとシルエットのかっちり感が、ビジネスかカジュアルかを分ける大きな要素になります。

ビジネス向きのコートは、チェスターコートやステンカラーコートのように、前立てがすっきりしており、ボタンもシンプルで目立ちすぎないデザインが基本です。

ボタンを留めたときにIラインがきれいに出るシルエットであれば、金融や法律など保守的な業界でも通用します。

一方、フード付き、装飾ボタン、大きなポケットが強調されたコートは、どうしてもカジュアル寄りに見えやすくなります。

ビジネスカジュアルが許される職場でも、取引先訪問や公式な会議ではビジネス寄りのコートに切り替えるのがおすすめです。オフィス内だけで完結する業務の日は、ややカジュアルなコートでも構いませんが、外部の目に触れる場面がある日は、スタンダードなビジネスコートを選ぶほうが安心です。これは、クールビズなどの服装自由化が進んだ現在でも変わりません。

環境省も、働きやすい軽装を推奨しつつ「TPOに応じた服装の自由化」を呼びかけていますので、(出典:環境省「クールビズについて」)のような公式情報も踏まえつつ、ビジネスとしての品位は保つ、という視点が大切です。

ビジネス寄りコートのチェックポイント

「このコートはビジネス向きか、それとも完全にカジュアルか」を判断するときは、次のようなポイントをチェックしてみてください。

- 色:黒・濃紺・チャコールグレーなど深い無地トーンならビジネス寄り

- ボタン:プラスチックや水牛風など落ち着いたボタンはOK、メタリック・ロゴ入りは注意

- 装飾:エポレット(肩章)や派手なステッチが多いとカジュアル寄り

- 丈:膝上〜膝ジャストあたりがビジネスの王道、極端に短い・長い丈は選び方に慎重に

特に、ボタンを留めたときのシルエットは非常に重要です。前を閉じた状態で、前身頃と裾のラインがまっすぐ縦に落ちているか、横から見たときに裾が跳ね上がっていないかをチェックしてください。少しの差ですが、「直線的なIライン」か「丸みのあるカジュアルライン」かで、与える印象は驚くほど変わります。

オンオフ兼用コートを選ぶときのコツ

最近は、休日にも使えるオンオフ兼用のコートを一着で済ませたいという相談も多くなりました。その場合は、基本をビジネス寄りに寄せつつ、オフでも浮かない絶妙なバランスを意識します。

| 項目 | ビジネス寄りの選び方 | オフでも使いやすくする工夫 |

|---|---|---|

| 色 | ネイビー・チャコールなど落ち着いた色 | インナーにニットやデニムを合わせやすい色味に |

| シルエット | やや細身で直線的なライン | 膝上丈にして休日でも軽快に見せる |

| ディテール | ボタンやポケットはシンプル | 襟元の形で少しこなれ感を出す |

オンオフ兼用コートを選ぶときに迷ったら、「まずはスーツに似合うか」を基準に考えるのがおすすめです。スーツ姿に違和感がなく、かつ休日のカジュアルにも馴染むコートであれば、結果的に最も活躍してくれます。

ビジネスカジュアルコート選びのコツ

- ボタンはシンプルで色も控えめなものを選ぶ

- フード付き・派手な装飾のコートはビジネスでは控える

- オンオフ兼用にする場合も、スーツに合うシルエットを優先

- 取引先訪問や大事な会議の日はチェスター・ステンカラーを選ぶ

オンオフ兼用のアウター選びについては、ビジネスコートとカジュアルアウターの境目を詳しくまとめたスーツに合わせる防寒着特集も参考になると思います。社内規程や業界の雰囲気によって最適解は変わりますので、最終的な判断は職場のドレスコードや上司のスタイルも踏まえて調整してください。

女性コートマナーと注意点

女性コートマナーと注意点

女性のコートマナーは、男性とは少し視点が異なります。女性用のビジネスコートや就活用コートは、ボタンをすべて留めたときに最も美しいシルエットになるよう設計されているものが多く、「前を全部留める前提」で作られていることが特徴です。

そのため、男性のように「一番下のボタンだけ外す」というよりも、「全部留めて端正に着こなす」ことが基本になります。

そのため、女性のコートの場合、ビジネスシーンでは前ボタンをきちんと留めるほうが好印象です。特に就活や面接、フォーマル度の高い会議では、ボタンを留めずに前を開けたまま歩くと、どうしてもラフな印象になりがちです。

丈が短めのコートやウエストベルト付きのデザインでも、ボタンを留めてベルトを締めたほうが、メリハリのある端正な雰囲気を作れます。

女性コートの色とデザインの選び方

色選びについては、黒・濃紺・チャコールグレーが最も無難ですが、ビジネスカジュアル寄りの職場や若手のうちは、ベージュや明るめグレーも選択肢に入ります。特に、クライアント層が比較的若いIT・Web系、広告・デザイン系などでは、やや明るめのベージュコートが好印象になるケースも少なくありません。

一方で、柄が強すぎるチェックや大きな装飾ボタンは、ビジネスでは控えめにしておくのが安全です。華やかな要素を取り入れたい場合は、コート自体はシンプルに抑え、ストールやスカーフ、バッグなどの小物で差し色を加えるほうがバランスを取りやすくなります。

シルエットと丈感のポイント

女性用コートは、ウエストを絞ったAラインやフィット&フレアのように、シルエットに変化がつけられているものが多いのが特徴です。ビジネス用途で選ぶときは、「体のラインを強調しすぎないか」という観点も加えてください。

あまりにもウエストが絞られたデザインや、裾が大きく広がるフレアシルエットは、華やかな反面、会議室や商談の場では少し浮いて見えることがあります。

丈感は、膝丈前後がもっとも扱いやすく、電車通勤や階段移動が多い方にもおすすめです。ロング丈コートはエレガントで防寒性も高いのですが、ロビーやエレベーター内で裾を踏んでしまうリスクもあるため、日常使いとTPOを考えながら選びましょう。

女性コートマナーで気をつけたい点

- 室内でコートを着たまま仕事をしない(男女共通)

- 派手なファーや大きなフード付きはビジネスでは避ける

- ヒールやバッグとの色・素材のバランスを意識する

- 香水の香りがコートの襟元に強く残らないようにする

ヒール・バッグとのコーディネート

女性の場合、コート単体だけでなく、足元やバッグとのトータルバランスが印象を大きく左右します。たとえば、黒のコートに黒のパンプス、黒のバッグを合わせると、全体が引き締まりフォーマル度がぐっと増します。

一方で、ベージュのコートに黒のバッグだけを合わせると、コントラストが強くなりすぎることもあるので、バッグや靴を濃いめのブラウン系にしてあげると、柔らかい印象にまとまります。

また、雨の日にはレインブーツやスニーカーを履く場合もあると思いますが、その際もコートの色とのバランスを意識するとよいでしょう。雨用の靴が派手な色の場合は、コートはできるだけシンプルな色・デザインを選び、全体のトーンを落ち着かせるのがコツです。

女性のジャケットやボタンマナーに関しては、スーツとの関係も含めて整理した女性用スーツジャケットのボタンマナー解説もあわせて確認しておくと、全身のバランスが取りやすくなります。

職場によって許容範囲が異なることも多いため、最終的な判断は同僚や上司、あるいは人事担当者などの専門的な立場の人の意見も参考にしてください。

コート冠婚葬祭色の選び方

コート冠婚葬祭色の選び方

冠婚葬祭にコートを着ていく場合、ボタン留め方以前に「色と素材の選び方」が非常に重要です。とくに葬儀や法事といった弔事では、コートの色や光沢感次第で、その場の空気に合っているかどうかが一目で分かれてしまいます。慶事・弔事の両方に共通する大原則は、「主役より目立たないこと」「場の雰囲気を乱さないこと」です。

葬儀や告別式、通夜の場では、基本的に黒のチェスターコートやステンカラーコートが最も無難です。ウールやカシミヤ混の無地で、光沢が少ない生地を選ぶと、落ち着いた印象になります。黒に近い濃紺やダークグレーも許容されるケースはありますが、迷うようであれば黒一択で問題ありません。

弔事・慶事ごとのおすすめカラー

| シーン | 推奨コートカラー | 避けたいカラー |

|---|---|---|

| 葬儀・告別式 | 黒の無地(最優先)、濃紺・ダークグレー | ベージュ、明るいグレー、柄物、光沢の強い生地 |

| 法事・一周忌など | 黒・濃紺・ダークグレー | 明るい色、カジュアルなパーカー・ダウン |

| 結婚式・披露宴 | 黒・濃紺・チャコールグレー・ミッドナイトブルー | 真っ白、原色系、アニマル柄や大柄チェック |

葬儀の場合、式場に入る前に必ずコートを脱ぎ、式の最中は着用しないのがマナーです。移動中の屋外ではボタンをしっかり留めて構いませんが、式場入り口に近づいたらボタンを外し、建物に入る前に脱ぐようにしましょう。コートのボタンが目立つデザインや、金属光沢の強いボタンは避けたほうが良い場面です。

結婚式など慶事では、黒・濃紺・ダークグレーに加え、ミッドナイトブルーや上品なチャコール系も候補になります。この場合も、柄物や派手な装飾ボタンは控えめにし、「式場に入る前にコートを脱ぐ」という原則は変わりません。披露宴会場やチャペルの中でコートを着たまま着席してしまうと、どうしても周囲から浮いてしまいます。

素材・シルエットとTPO

色だけでなく、素材やシルエットもTPOに合っているかを確認しましょう。弔事では、光沢の強いカシミヤやナイロン混よりも、マットな質感のウール系が適しています。ファー付きのフードや襟は、取り外しができるタイプであっても、葬儀の場では外しておくのが無難です。

慶事の場合も、ファーやノーカラーの華やかなコートは会場によっては許容されますが、基本は控えめなデザインのチェスターコートやステンカラーコートが安心です。ボタンはすべて留めた状態で会場に向かい、入口手前でボタンを外して脱ぐ、という一連の所作を事前にイメージしておくと、当日も落ち着いて行動できます。

冠婚葬祭コート選びのチェックリスト

- 葬儀:黒の無地チェスターコートまたはステンカラーコート

- 慶事:濃紺・ダークグレー・ミッドナイトブルーなど控えめな色

- 派手なボタン・ファー・光沢の強い生地は控えめに

- どちらも建物の中ではコートを脱ぐのが前提

冠婚葬祭では地域や宗派によって細かな慣習が異なる場合があります。ここでご紹介している内容は、あくまで一般的な目安としてお考えください。式場ごとにドレスコードが定められているケースもありますので、正確な情報は式場や公式サイトをご確認ください。迷うケースでは、葬祭業者やブライダルプランナーなど、最終的な判断は専門家にご相談ください。

ダッフルコートビジネス可否

ダッフルコートビジネス可否

ダッフルコートは、トグルボタンやフードが特徴的な、カジュアル寄りのコートです。通学のイメージが強かったり、学生時代のアウターとして愛用していた方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、かっちりとしたビジネスシーンでは基本的に不向きと考えたほうが安全です。特に就活や面接、金融・法律・公的機関などフォーマル度の高い業界では、ダッフルコートは避けるべきアイテムです。

一方で、IT・クリエイティブ系のように服装が比較的自由な業界や、オフィスカジュアルが定着した職場では、ダッフルコートが許容されるケースもあります。

その場合でも、ビジネスで使うならデザインを極力シンプルに寄せるのがポイントです。色はネイビーやダークグレーなど落ち着いたトーンを選び、装飾の多いトグルや大きすぎるフードは避けましょう。ここ、気になりますよね。

ビジネスで使うなら押さえたい条件

もし「どうしてもダッフルコートを仕事でも着たい」という場合は、次の条件を満たしているかをチェックしてみてください。

- 色がネイビー・チャコールグレーなどの濃色である

- トグルや紐の色がコート本体となじむ落ち着いた色である

- フードが大きすぎず、立ち襟のようにすっきり収まる

- 全体のシルエットが細身で、スーツの上から着ても膨らみすぎない

この条件を満たしていれば、社内限定やカジュアル寄りの業界であれば、冬の通勤用アウターとして許容範囲に入ることもあります。ただし、外部のクライアントと会う日や大事なプレゼンがある日は、チェスターコートやステンカラーコートなど、よりフォーマルなビジネスコートに切り替えることをおすすめします。

トグルボタンの留め方と印象

ボタン(トグル)の扱いについては、すべて留めるとかなりカジュアルな印象が強くなるため、ビジネス寄りに使うなら上の一つだけを留めてIラインを意識し、屋内では建物手前で脱ぐ運用をおすすめします。上だけ留めることで、縦のラインが強調され、トグルの存在感も少し控えめになります。

逆に、トグルをすべて外し、前を全開にして着ると、学生的・カジュアルな印象が一気に強まります。社内であっても、来客のあるフロアや役員フロアを歩くときには、少なくとも一つはトグルを留め、全体を引き締めておくと安心です。

ダッフルコートがNGになりやすい場面

- 就活・面接・インターン選考

- 金融・保険・公的機関などの訪問

- フォーマルな会食や式典への出席時

これらのシーンでは、チェスターコートやステンカラーコートなど、よりフォーマルなビジネスコートへの切り替えを推奨します。

「職場文化」との相性を見極める

ダッフルコートの可否を判断する際に忘れてはいけないのが、「職場文化」との相性です。たとえば、上司や先輩社員がほぼ全員チェスターやステンカラーを着ている職場で、一人だけ明らかにカジュアルなダッフルコートを着ていると、服装が浮いてしまう可能性があります。

一方で、フラットな組織文化で服装自由度が高く、上司もスニーカーやニットを着ているような職場であれば、ネイビーのシンプルなダッフルコートはむしろ「程よいこなれ感」として受け取られることもあります。重要なのは、業界・会社・部署の雰囲気をよく観察し、その中で違和感のない選択をすることです。

ダッフルコートのビジネスでの扱いをさらに掘り下げた内容は、ダッフルコートに特化したダッフルコートはビジネスでダメ?正しい着こなしとOKな例でも詳しく整理していますので、検討中の方はぜひチェックしてみてください。最終的には、あなたの業界やポジション、仕事内容に照らして、「この職場で信頼される装いかどうか」を基準に判断していただくのが一番です。

コートのボタン留め方とビジネス総まとめ

最後に、ここまで解説してきたコートのボタン留め方とビジネスでのマナーを、改めて整理しておきましょう。ビジネスシーンでコートのボタンをどう扱うかは、スーツのアンボタンマナーと同じく、相手への配慮と自分の見え方の両方に直結します。

基本は、「一番下のボタンは留めない」「屋外ではボタンを留めてフォーマルに」「屋内ではコートを脱ぐ」という三つの軸です。就活や面接、冠婚葬祭のように緊張感の高い場面では、この軸をより厳しめに守ることで、安心感のある装いが完成します。一方、ビジネスカジュアル寄りの職場では、コートのデザインやボタンの留め方に少し遊びを加えつつも、TPOに合わせて引き締めるメリハリが求められます。

コートのボタン留め方とビジネスマナーを正しく理解しておけば、どんな天候やシーンでも「その場にふさわしい一着」を選び、迷いなく振る舞えるようになります。

この記事でお伝えした内容は、あくまで一般的な目安に基づくガイドラインです。業界や企業文化によってルールが多少異なる場合もありますので、正確な情報は公式サイトをご確認ください。

また、冠婚葬祭や特殊なドレスコードがある場面では、最終的な判断は専門家にご相談ください。

テーラーとしての視点から言えば、ボタンマナーは「細部に宿る品格」です。

コートのボタン一つの扱いが、あなたの仕事ぶりや人柄まで伝えてしまうこともあります。今日からぜひ、コートの前を留める瞬間、そして脱ぐタイミングに、ほんの少しだけ意識を向けてみてください。

それだけで、スーツ完全ガイドが目指す「信頼されるビジネススタイル」に一歩近づけるはずです。

コートのボタンの留め方とビジネス総括

- コートの最下ボタンは飾りで留めないのが基本である

- ビジネスコートは屋外で留め、屋内では脱ぐのがマナーである

- ボタンの留め方はフォーマル度を調整する手段である

- チェスターやステンカラーはIラインを意識して留めると整う

- トレンチは前を留めてベルトを締めると端正な印象になる

- コートを脱ぐタイミングは建物に入る前が望ましい

- 面接では入口手前でボタンを外し、腕にかけて持つのが基本である

- 就活では暗色でシンプルなビジネスコートが無難である

- 女性は前ボタンをすべて留めると最も美しいシルエットになる

- カジュアル要素が強いコートはビジネス向きではない

- 冠婚葬祭では黒や濃紺の無地を選ぶのが基本である

- ダッフルコートはビジネスでは避けるのが安全である

- コートの色・素材・装飾はTPOに合わせて選ぶべきである

- ビジネス場面ではコートを着たまま座らないのが礼儀である

- 全体として清潔感と整った所作が信頼感につながる